半年程前に友人からの誘いで北海道に旅行に行くことになった。何年振りの北海道だろうと考えていたら、初めて大学受験で北海道を訪れたのが、ちょうど30年前。北大や札幌に行く予定はなかったが、こんなタイミングは滅多にないので、北大にどうしても行きたくなった。無理を言って、旅行途中に一人だけで北大に行くことにした。

高校3年の最初の大学受験の時は学力的にどこの大学にも受かる状況になかった。なんとなく北大にあこがれて記念受験的に北海道に向かったが、この新千歳空港に降り立つ直前の、本州にはない、ただただ広がる大地を目にして、鳥肌が立ったことは今でも覚えている。そして、どうしてもこの地に来ないといけないとその時に強く思った。

最初の受験の時は北大に合格する可能性はゼロと分かっていたので、家で不合格通知を待った。その翌年は予備校に1年間通い、受験直前の時点で予備校の講師から偏差値的に北大合格は厳しいと言われていたが、迷わず北大を受験した。

合格発表当日は、朝に関西空港を出て、昼には北大に到着し、この正門を抜けて雪がまだたくさん残る雪道をひたすら歩き、合格掲示板に自分の番号がないことを確認して、そのままその足で来た道を引き返し、家路についた。合格掲示板の前に滞在時間、数分のために北海道まで来ていた。結果がなんとなく分かっていたから何の感情も湧いて来なかった。

2回目の北大受験でも不合格となり、後期で受かっていた香川大学に入学したものの、時間を追うごとにじわじわと北大の不合格のショックが大きくなって、精神的には落ち込み続けていた。散々考え続けた挙句、入学してしばらく経った6月頃だったと思うが、せっかく大学に4年間行くならやっぱり北大じゃないと意味がないと思い、香川大学の授業には出ずに大学の図書館で受験勉強を始めた。いわゆる仮面浪人だ。3回目の受験になるし、これでだめなら北大はすぱっと諦めようと思った。北大も香川大学も法学部を受験したが、世の中のことを知るためには法学部だろう、という程度の理由で法学部を目指していたが、その時点ですでに社会に出てからの仕事としては設計者になりたいと考えていたため、この3回目の北大受験がだめならその翌年は自分のレベルにあった建築学科への入学を目指そうと考えていた。

そして、3回目の北大受験を目指し、朝から夕方まで図書館に缶詰になって勉強を続けた。また、センター試験は当時、旧課程と新課程に分かれており、平均点差が20点程度開いた場合は補正されるとのことだった。私は旧課程で受験したが、その年は旧課程が新課程に比べて平均点が20点近く低かったが、補正されることもなかった。背水の陣で臨む3回目の受験でもこんな仕打ちなら、北大には行けないという運命なのかな、と多少弱気にもなっていた。センター試験の結果は北大合格は五分五分といった所。2次試験の手応えも特に感じることはなかった。

そして、3回目の北大合格発表の時はその日に合否が郵送されてくるので、合格掲示板を見に行く必要は本来ないのだが、結果がどうであれ、どうしても現地で自分の目で確認したいと思い、去年に引き続き、朝から関西空港を出発し、北大へ向かった。受験自体は終わっているのだから、どうすることもできないのだが、北大の合格掲示板前に向かう道中、不安と緊張でどうにかなりそうな気分だった。

前回同様に札幌駅から合格掲示板に向かってひたすら歩いた。そして、合格掲示板の前に立つ。自分の受験番号を探して目で追っていくと「あった!」。夢じゃないだろうかと再度、自分の受験票の番号を確認しても間違いなく同じ番号が合格掲示板にあった。ふわふわした気持ちのまま、とりあえず、合格掲示板の近くにあった電話ボックスから実家に電話を掛ける。すでに合格通知は実家に郵送で届いてたらしく、おめでとうの言葉。涙が溢れて止まらなくなることってあるんだと思った。

その後、北大に入学し、部活はアイスホッケーをして、バイトは居酒屋、レストランバー、スターバックス等のやってみたいと思ったバイトを片っ端からしていった。北大の南北の構内道路もアイスホッケーの陸上トレーニングで何度往復したか数知れず。その甲斐(?)あってか、あれだけ苦労して入学した北大での学生生活は勉強もほとんどせずに、ほぼ部活とバイトだけの生活となった。ただ、今から振り返っても部活やバイトで得た経験は何十年も経った今でもに役立っている部分もあるので、それはそれで必要なことだったのだと思う。

そして、大学3年生も終わりかけの頃、来年は就職か、もしくはかねてからの希望の建築学科への編入かと考え始めていた所、そもそも法学部卒業に必要な単位がかなり足りないことに気づいた。卒業には専門の単位が100単位ちょっとが必要だが、3年生が終わった段階で10単位ぐらいしか取得していない。何やってたんだろう。自分で自分のことを本当にバカなんじゃないだろうかとこの時ほど思ったことはない。卒業と卒業後の進路という重い課題に対して実現不可能に近い努力が必要という壁にぶち当たり、しばらく打ちひしがれていた。

思考停止で立ち止まっていても仕方がないので、周りの友人にも相談したりして、ひたすら必死に考えた。出た結論としては、そもそもまずは4年で法学部を卒業するためにこの1年で専門単位を約100単位取得すること。そして、設計者になりたいという希望は改めて考え直しても変わらなかった。また、自分で設計事務所を営むために一級建築士の資格を取りたいと思った。ただ、当時の法律では、一級建築士を取得するには建築系の仕事に就いて10年ぐらいしないと受験資格すら取得できない。そのため、建築系の4年生大学を卒業することがまだ早道ということが分かった。そのため、やはり就職ではなく編入試験を受けて建築学科に入学すること。また、北大がやっぱり大好きなので、北大の建築学科の編入1本に絞ること。そう決めて、4年生の1年間は精一杯頑張ろうと心に誓った。

4年生の1年間はジェットコースターのように上がったり下がったりの1年間だった。北大の建築学科の編入試験は合格したものの、法学部の単位は結局、1年間で90単位近く取ったが、卒業に必要な単位まであと数単位足りずに留年となり、それを受けて編入試験合格が取消しとなった。1年で90単位超も取れるなら早く取っておけよ、とも思った。また、道内出身の同級生のスケート技術の足元にも及ばないなりに約4年間頑張ってきたアイスホッケーは最後の重要な大会の直前の練習中に足首を骨折して、スケート靴が足を押し込まないと履けないぐらいに腫れ上がった。その最初の1試合だけ出場したが、今までほとんど得点したこともなかったのに、1ゴール1アシストでその試合で一番の活躍ができた。だが、その試合を最後に一人だけ先の引退となり、留年するかどうか分からない不安の中、毎日、雪道をギブスをした足にスリッパを履いて松葉杖を付いて大学に通い続けた。4年生が終わる頃には、ギブスを巻いた足を見ながら、留年と編入試験合格取消しの状況に打ちひしがれてしばらく家に引きこもっていた。

また、思考停止で立ち止まっていても仕方がないので、1年前と同じように周りの友人にも相談したりして、今すべきこと、今できることをひたすら必死に考えた。骨折はもう少しすれば治るとしても、今、何ができるのか。法学部の数単位だけのためにもう1年間法学部に通うが、無駄に時間が余りすぎる。また、仮に法学部から建築学科に行けたとしても、通常は編入すると従前の学部の単位の読み替え等ができるが、文系から理系なので法学の履修内容は建築の履修内容に読み替えようがない。調べた結果、他学部履修という制度があることが分かった。そこで、法学部の単位は早々に取ってしまって、建築学科の授業に出席して、建築の専門単位を取ることにした。

建築の専門科目の授業はクラス分けされており、基本的に見知った人達でしかクラスは構成されていないが、その中で「あの人、誰?」という視線を感じながら、翌年以降の建築学科での勉強を有利に進めるために必死に受けられる授業は出来る限り受講していった。

とある日、良く言えばやる気満ちた状況で授業を受ける私を快く思ってくれていた教授から話があると呼ばれ、その方の研究室に伺った。その教授が言うには、編入試験を担当する教授が、留年になって合格が取消しになったにも関わらず、建築の専門科目の授業を受けている私を快く思っていないらしいとのこと。そのため、その教授が編入試験を担当する限り、君の建築学科への編入は難しいかもしれない、と教えてくれた。仮にその通りとすると、今後数年は確実に北大の建築学科への編入が難しいことになる。ただ、いろいろと考えたが、あくまで編入の試験を受けるのであり、面接もないので、試験でしっかり点数を取れるかどうかで判断されると考えた。何より大好きな北大の、その建築学科へ行きたいのだから、今更、方向転換もしたくないと思い、そのまま、建築学科の専門科目の授業に出席しつつ、編入試験の勉強も進めていった。

そして、2回目の北大の建築学科の編入試験。自分なりに順調に回答が出来、漏れなくしっかりと書き込むことができた。試験が終わった段階でも手応えがあった。また、答案用紙を回収する時に他の受験者達の答案がちらっと見えたが、回答を書いている部分よりも白紙の部分が目立っていたので、これは合格できると確信した。

そして、編入試験の合格発表の日。その時の受験者数は私も含め3名だったが、落ちたのは私だけ。他の受験生の白紙部分が目立つ答案用紙を思い返せばそんな結果になりようもないが、事実として私だけが不合格だった。以前に私に助言してくれた教授の言葉が甦った。

法学部は残りの数単位はすでに取得して卒業。だが、編入試験は不合格で、例え翌年に再受験してどんなに高得点を取ったとしても受かる見込みもない。4月からは大学生でもなく、就職が決まっている訳でもなく、何者でもない状況。設計者として社会へ出て、一級建築士の資格も取って、自らの設計事務所を立ち上げる、なんて夢のまた夢。

工学部前の噴水前のベンチに腰掛けて、ぼーっと空を見上げた。青空に雲はゆったりと流れているが、全ての時間が止まったような感覚に陥った。目に見える風景の色も白黒だけのような感じがした。涙は出てこないが、何の考えも浮かんでこないし、何の感情も湧いてこない。後から振り返ると、それが「絶望」という感覚だったと思う。約50年生きてきたが、その時以外にその感覚は感じたことがないし、今でもその時のことをはっきり覚えている。

今回、北大を久しぶりに訪れたが、何よりしたかったのは、この工学部前のベンチに座って空を見上げたかった。そして、実際にやってみた。懐かしいでもなく、うれしいでもなく、悲しいでもなく、悔しいでもなく、これといった感情も湧かなかったが、なぜかぼろぼろ涙が出てきた。こんなに涙が出てきたのはいつ振りだろうかと思うぐらい、しばらく涙が止まらなかった。

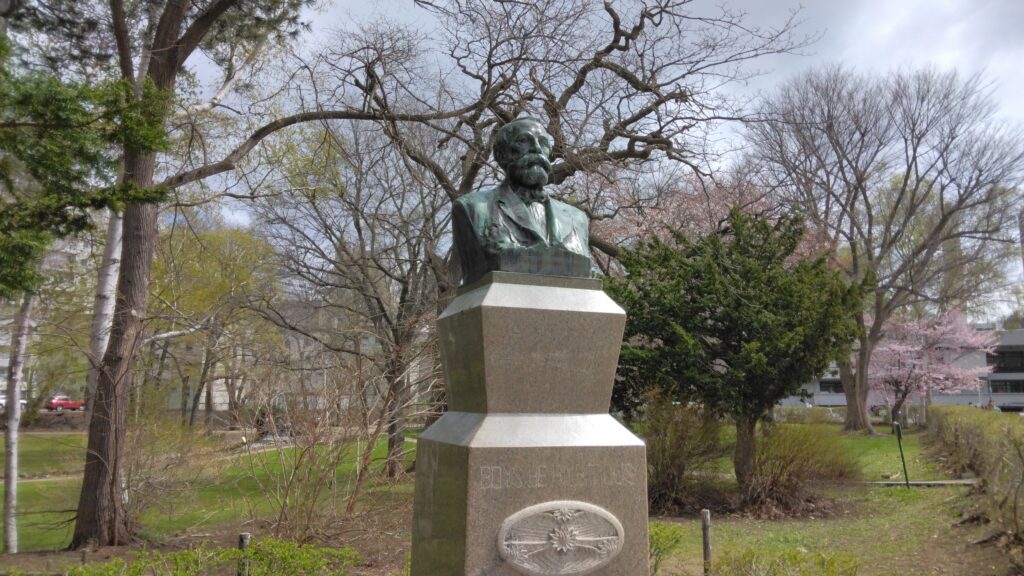

北大の構内を歩き回って、最後にクラーク像を見てから去った。クラーク博士の有名な言葉。「Boys,be ambitious(少年よ、大志を抱け)」。その言葉はずっと私の中にある。約25年前にあの工学部前の噴水のベンチに座って絶望感を感じた時からそれ以降もその言葉に何度も励まされてきて、今がある。死ぬまでその言葉は私の中に残るだろう。できることなら、また30年後に噴水前のベンチに座り、空を見上げたいと思う。今回同様に、涙が出てくるような気がする。そして、クラーク博士に次は感謝と別れの言葉を投げかけたいと思う。